サステナビリティやAIの進化が加速するなか、2030年以降の「ポストSDGs」をめぐる議論が進んでいます。一方で、DE&Iの実現が求められるなかでも、多様性否定や分断が広がり、世界はかつてない複雑さに直面しています。企業やブランドは、この状況下でどのような視座で課題に向き合い、ブランドアクションにつなげるべきでしょうか。組織の各レイヤーにおいてビジネスミッションが異なる中で、新たな視座やブランドアクションの意義をどう共有し、確信を持って連携することができるのか。さらに、企業の境界を越えた共創がなぜ不可欠なのか――。

国際カンファレンス「ad:tech tokyo(アドテック東京)」2025年のテーマは『Future of Marketing(マーケティングの未来)』。AIやデータ活用が進むなか、企業やブランドは社会との関わり方と存在意義を改めて問われています。FICC代表の森 啓子がモデレーターを務めた本セッションでは、「ポストSDGs、DE&Iを考える」をテーマに、事業会社・支援会社・メディアの立場から“ブランドとして自社にどう向き合うか” について議論。マクロとミクロの視点から、共創が生み出す新しいバリューチェーンの姿を、登壇者の実践をもとに対話しました。

ポストSDGs時代に問われる、ブランドの新たな視座

森:SDGsの前身であるMDGs(ミレニアム開発目標)は、極度の貧困や飢餓の撲滅など開発途上国の課題に特化した目標でした。しかし、国家間格差の拡大や、気候変動が議題に含まれていなかったことが課題となり、先進国も含む全ての国を対象としたSDGs(持続可能な開発目標)へと再構築されました。2030年の達成には依然として多くの課題が残るなか、「ポストSDGs」を見据えた議論がすでに始まっています。

未来を語る前に、私たちの“現在地”にも触れておきたいと思います。米国の辞書出版社メリアム・ウェブスターが毎年発表する「今年の言葉」では、生成AI元年と呼ばれた2023年に“Authentic”(真の、本物の)が選ばれ、偽コンテンツの増加に対する社会的懸念が示されました。そして翌2024年は“Polarization”(グラデーションのない、全く反対の大局)が選出され、米国を中心に多様性否定や反DE&Iの声が強まる状況が色濃く表れています。

こうした分断の広がりを受け、世界経済フォーラムでは「信頼の再構築」やAI時代の「連携」をテーマに、ここ2年議論が続いています。環境分野でも、11月にブラジル・ベレンで開催されるCOP30では先住民族の知恵や権利を大切にする動きが注目され、また、生物多様性のCOP(締結国会議)においても、多様な先住民や地域コミュニティの声を取り入れる動きも同時に広がっています。

こうした世界の動きを背景に注目されているのが「Beyond GDP」です。経済成長を前提とするGDP中心の価値観を見直し、「すべての人の尊厳を守り、連携を強化し、地球と共生する」という理念に基づく新たな枠組みとして議論がなされています。

Beyond GDPは「成果」だけでなく、それを生み出す「プロセス」を重視します。成果には「Well-beingと主体性」「生命と地球の尊重」「格差縮小と連帯強化」の3つがあり、DE&Iもその一部です。ただしより重要なのは、成果に至るプロセスそのものにDE&I(多様性・公平性・包括性)を組み込み、倫理的で革新的な経済モデルを再構築していくことではないでしょうか。

これは未来の話ではなく、今まさに取り組むべき課題です。企業・組織のみならず、業界や社会全体が従来の前提を見直し、バリューチェーンとして再設計する必要があります。「ブランド」というと事業会社を指して語られがちですが、事業会社はもちろんのこと、メディアも支援会社も、社会に対する大義を持つ「ブランド」であり、それぞれがバリューチェーン再構築への主体として関わっていくことが重要です。

「なぜやるのか」を行動に変える ── 業界を越えた実践の最前線

森:ただ、とても大きなテーマであるからこそ、目の前の「業界課題」や「なぜやるのか」から始め、組織の中での確信、そして共に持続的な市場を創造していくために、という3つのテーマで、登壇者の方々の活動をお伺いしながら掘り下げていければと思います。

まずは「なぜやるのか」というテーマについて、ヤッホーブルーイング 河津さんのお話から伺えればと思います。

河津:はい。私からはクラフトビールの会社の視点からお話ししたいと思います。昨年、米国で「お酒はがんのリスクを高める」という研究結果が公表され、酒類メーカーの株価が下落しました。日本でも厚生労働省が「適正飲酒ガイドライン」を発表しましたが、自社調査をしたところ、生活者の多くはその存在を知らないのが現状です。

そうした状況の中で、私たちは“飲みづらいグラス”を開発しました。一見するとビール会社として逆行するように見えますが、「短期的にたくさん売る」よりも「お客様が健康的に、長く楽しめる関係をつくる」ことがウェルビーイングにつながると考えたからです。結果的にこのグラスは大きな反響を呼び、累計600個を販売、入荷待ちは1,700名を超えました。

森:米国でのお酒の健康リスクの研究結果や、厚生労働省からの発表などがあった時、社内では実際に、ビール会社としてのジレンマなどあったと思いますが、どのような議論がなされたのでしょうか。

河津:実は社内ではかなり議論がありました。「飲み放題イベントを提供しているのに、適正飲酒を掲げるのは矛盾ではないか」という声も出ました。最終的には社長が「ビールに味を!人生に幸せを!」という自社ミッションに立ち返ろうと呼びかけ、お客様のウェルビーイングを最優先に、自社主導の飲み放題イベントをやめる決断をしました。同時に、社内でも普段から「健康に飲み続けるためにはどうすればよいか?」という対話を重ねていたため、そうしたニュースも自分たちの取り組みと同じ方向性にあるものとして受け止められ、最終的には“自分たちの行動は間違っていない”という確信が生まれました。

森:ヤッホーブルーイングさんが大切にされていることは、身体的な健康だけでなく、社会的、そして精神的な健康も大切にされているウェルビーイングの考えにもつながりますね。冒頭でお話したBeyond GDPが目指す「生命と地球の尊重」には、人のウェルビーイングの他に地球そのものをどう尊重し、共生していくかということも重要なテーマになっています。

大郷:メディアの領域でも「サステナビリティ」は大きなテーマです。一見、環境負荷が小さいように思われますが、実際にはサーバー間通信や余分なトラフィックによってCO₂を排出しています。米国では広告詐欺による無駄な通信がCO₂の浪費につながるケースも問題視されています。

日本では総務省から、デジタル広告の適正かつ効果的な配信に関するガイダンスが発表され、いまや広告担当者だけでなく経営層の関与も求められています。デジタル広告における安全性とサステナビリティを、経営アジェンダとして扱う時代に入ったと感じています。

日本経済新聞電子版の広告配信時に排出されるCO₂量を調査したところ、予約型中心のシンプルな配信構造が、CO₂排出量抑制に寄与しており、透明性も高いことがわかりました。こうした取り組みを通じて、広告配信のサステナビリティと透明性・安全性を両立しています。

森:実際に、事業会社の方々はどの程度その点を意識して、メディア選定や出稿をされているのでしょうか?

大郷:ブランドセーフティについては非常に関心が高く、リクエストをいただくことも多いのですが、サステナビリティという観点では、まだ十分に意識が浸透しているとは言えません。とはいえ、今後はメディアの広告枠の品質とサステナビリティの両立が、企業と生活者の信頼をつなぐ新たな基準になっていくと考えています。

森:こういったことも、このad:tech tokyoの場で発信していくことで、業界全体として意識を高め、行動につなげていけるのではないかと思います。同じく環境課題に向き合っている博報堂プロダクツ 横山さんは、このテーマについてどう考えますか?

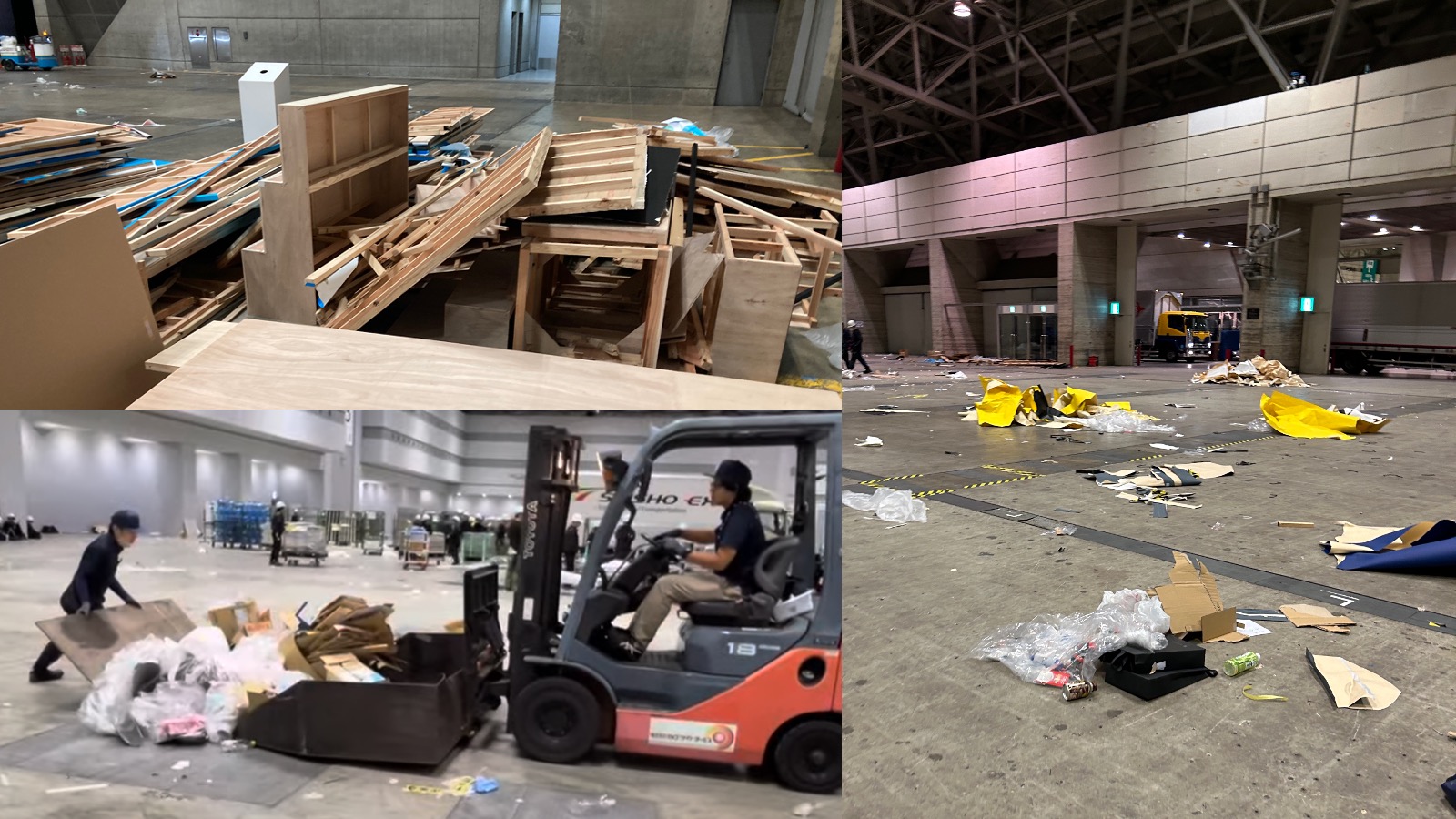

横山:イベント業界では、環境負荷への課題意識が高まっていますね。展示会やイベントは、ブランドを体験的に表現する華やかな場である一方、その裏側では大量の資材が使われ、ゴミの山ができてしまう現実があります。近年は企業努力によって改善が進みつつありますが、廃棄量や炭素量の可視化はまだ十分とはいえず、Scope3領域として後回しにされがちな状況です。

もう一つの課題は、支援会社としての姿勢です。クライアントの要望を最優先するあまり、サステナブルな設計が「コストや手間がかかる」という理由で後回しになるケースが多いです。結果、サステナビリティが理念として語られるだけで、実装に至らない。企業も生活者も「重要性は理解しているのに行動できない」という “意識と行動のギャップ” に直面しています。

そのギャップをどう埋めるか。そこに私たちの存在意義があると考えています。博報堂グループでは「生活者価値デザイン・カンパニー」というビジョンを掲げ、企業単独ではなく、生活者と共に価値を歩む社会実装を目指しています。私たち博報堂プロダクツも “受け身から自律へ” をテーマに、業界全体で率先して取り組む仕組みづくりを進めています。

森:業界の課題、企業の課題意識、生活者の意識と行動のギャップ、そして支援会社として受け身からの脱却など、複数の課題が関係している状態だと思いますが、どの課題を解決の一番力点として捉えていたのでしょうか?

横山:私たち自身がどう行動するかを “受け身”から“自律” へと変えることが、重要なポイントでした。そのためにイベント設計時のガイドラインとして策定したのが「サステナブル30ポイントアクション」です。これは、自分たちが自律的に行動するための指針であり、ゴミ削減やCO₂排出抑制だけでなく、ジェンダーレス対応やバリアフリー設計など、多様な視点から “より良いイベントのあり方” を定義しています。

理念を確信に変える ── 組織を動かすブランドアクション

森:登壇者のお三方から、それぞれ事業会社、メディア、支援会社という違う立場でのお話を伺いましたが、共通していたのは、皆さんが業界課題に直面しながらも「なぜやるのか」という大義を持ってアクションを起こされていたという点だと思います。

ただ、そうした “ファーストペンギン” 的な動きは、組織の中で理解を得るのは簡単ではないのではないかと思います。ここからは、そうした取り組みをどうやって組織の中で “確信” に変えていったのか、生の声を交えてお話を伺っていきたいと思います。

河津:私たちも “確信をどう社内で共有するか” という壁に直面しました。その象徴的な取り組みが、妊娠を機にサブスクを休止されるお客様へ「卒乳祝い」としてクラフトビールを贈った事例です。「出産・授乳・卒乳という大変な時期に何かお祝いを届けたい」という想いから、卒乳を含む5つのセット(9,000セット)を無料配布したことが始まりでした。

ただ、授乳は業界でもセンシティブなテーマで、「賛否が起こるのでは」という社内の懸念もありました。最終的には経営陣も巻き込み、「お客様に寄り添う」という原点に立ち返り、販売化を決断しました。

社内理解を広げるために、トップメッセージの発信やお客様の声の共有、効果検証を重ねました。中でも最も効果があったのは「お客様の声」です。「中の人ありがとう」「こんな取り組みが嬉しい」、さらに「こんなアイデアを出せて、誰にでもチャンスがある職場だと伝わった」といった数千件の反響が寄せられ、それを社内展開したことで「もっと挑戦しよう」という空気が生まれました。

森:組織内への効果はもちろんのこと、お客様に組織の中の文化まで伝わっているということも素晴らしい取り組みですね。自社の “自律” というテーマから活動をスタートされた博報堂プロダクツさんに、組織内理解をどのように醸成されているのか伺いたいと思います。

横山:そうですね。私たちの場合は、“やるべき理由” を誰かに求めるのではなく、自ら主体的に変わっていくことを目指しました。そのために先ほど触れた「サステナブル30ポイントアクション」というガイドラインをつくり、イベントの全工程――企画・調達・施工・演出・運営――それぞれに取り組むべき行動項目を30個明文化しました。

ポイントは、「やらされる」のではなく「自分で選べる」ようにしたことです。社員がどの項目に取り組むかを自分で判断し、提案書にもチェックリストを添付する仕組みにしました。これにより、クライアントやサプライヤーも巻き込んで “サプライチェーン全体のアクション” として定着させていきました。まだ全体の1〜2割ほどのパートナーしか実行できていませんが、共感してくださる企業とは深い協働が生まれています。

森:残りの8〜9割の企業にとっても、こうしたガイドラインがあることで「自分たちはどこをどう動けばいいのか」という指針になりますよね。そして、社内そのものが変わっていかなければ、こうした取り組みは本当の意味で実現していかないのだと思います。ここからは、そうした組織の変革を促すうえで、メディアからどんなエンパワーメントができるのか――。その視点で、大郷さんにお話を伺っていければと思います。

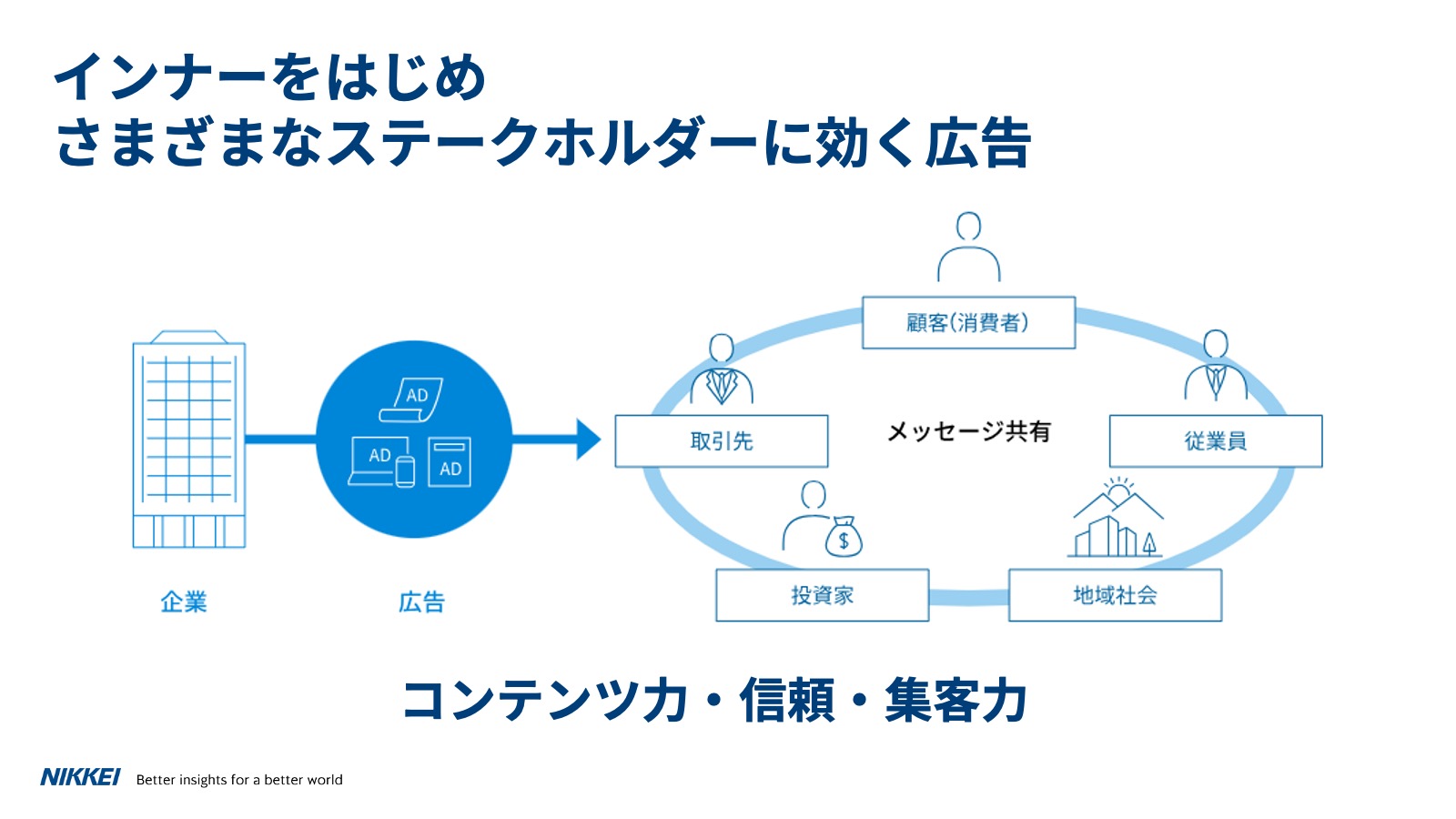

大郷:はい。日本経済新聞社は来年150周年を迎えます。社是である「中正公平、わが国民生活の基礎たる経済の平和的民主的発展を期す」という理念は、編集方針だけでなく、広告やイベントといった活動をはじめ、すべての事業に受け継がれています。

私たちの強みは、メディアという立場から多様なステークホルダーにメッセージを届けられることです。広告・デジタル・紙面・イベントといった複数のフォーマットを通じて、取引先や投資家はもちろん、従業員といったインナーにも届けることができます。実際、紙面広告を通じて「社員のモチベーションが上がった」「自社の姿勢が明確になった」という声をいただくことも多く、インターナルブランディングの側面でも貢献できていると感じています。

森:まさに、アウターに向けた発信が、社員の意識変革や “確信を生むこと” にもつながっているということですよね。

河津:実は私たちも、メディアで取り上げていただいたことが大きな社内の後押しになりました。「日経に載っていたね」「こんな取り組みをしていたんだね」といった声が広がり、社内での誇りや自信につながりました。さらに、日経の記者の方々がとても鋭く「やっている風ではないか」「本気でどこまでやるのか」と問うてくださる。その問いが、取り組みの質を高めるきっかけにもなっています。

市場を “競争” から “共創” へ ── 業界・社会をつなぐ視点

森:ここまで、企業やブランドが「なぜ取り組むのか」という大義と、それを社内で“確信”へ変えるプロセスを伺ってきました。議論がサプライチェーン全体へ広がったところで、世界の動きも紹介したいと思います。

いま世界ではサステナビリティやDE&Iが進む一方、その実装が改めて問われています。米国では保守的価値観の台頭により、ウォルマートなどがDE&I基準を縮小。制度として“属性の多様性”だけを先行させた結果、別のマイノリティを生み、中流白人層の「取り残される不安」が高まり、トランプ政権の復活を通じて顕在化したことが背景にあります。

重要なのは数値達成を目的にするのではなく、「誰も取り残さない社会をどう実装するか」という視点です。外部環境に左右されず、自社の大義に基づく判断軸を持ち、バリューチェーン全体を再構築する必要があります。日本ではサプライチェーンにおけるDE&Iの議論はまだ多くありませんが、米国の事例は大きな示唆を与えています。属性や制度にとどまらず、包括的な社会への倫理観を持ち、ブランドのターゲティングやコミュニケーションが社会へ与える影響を意識しながら設計することが重要です。

ここからは視座をさらに広げ、企業を越えて業界・社会がどう連携し市場を共創できるのかを探っていきたいと思います。

河津:私たちはもともとお酒好きのために微アルコールビールを開発していましたが、SNSで“お酒が飲めないけれど楽しみたい”という潜在ニーズを示す投稿を見たことで、これまで向き合えていなかった市場に気づきました。そこから微アルを主役に、競合であるお酒メーカーと連携し、「お酒を飲まない方々も一緒に楽しめる場づくり」に取り組み、小さな市場ながら共創による新しい市場育成を進めています。

また「お客様相談センター」には、メンバー自身が名付けた「おもいやり隊」というチームがあり、日々届くお客様の声を全社員へリアルタイムで共有しています。時に厳しい意見もありますが、むしろ自社にとって都合の悪い声にこそ真実があり、本当のインサイトがあると感じています。そうした声を受け止め、そこから行動を生み出すことが大切だと考えています。

森:ターゲティングというとセグメントで捉えがちですが、いまのお話はまさに “N=1 の体験価値” から市場を育てる視点だと感じました。お客様やメディアと向き合う際にも非常に重要な示唆だと思います。

大郷:日経IDは現在、約1,000万人規模まで拡大しており、属性データを活用したターゲティングも可能になっています。広告主の方から、複数の属性を組み合わせて指定したいというご要望をいただくこともありますが、あまりに細かく絞り込み過ぎると、非常に狭いターゲットになってしまい、読者からすると「狙われている」と感じられてしまうことがあります。本来は、その外側にも潜在顧客がいるのではないか――そう考えて、代替案を提示させていただくこともあります。倫理的にも、それが本当に適切なのかを考える必要があると感じています。

森:いまのお話は、ターゲットの捉え方やコミュニケーション設計そのものに関わります。ターゲティングや広告の在り方は社会に新たなセグメントを “生み出す” 行為であり、広告活動自体が社会へ影響を与えます。無意識に偏りを作らないよう、意識的に設計することが大切ですよね。

横山:イベントの現場でも「誰も取り残さない」視点が一層重要になっています。人とブランドの関係に限らず、言語・文化・国境、オンラインとオフラインの壁を越え、誰もが参加し楽しめる体験を設計することが欠かせません。

またテクノロジーの融合により、広く発信した情報を個々に最適化した体験へ変換することも可能です。たとえば “リアルレンダリング” を使えば、来場者の動きや関心を分析し、最適な情報をリアルタイムで提供できます。同じ空間でも人によって異なる体験を生み出せる。こうした技術が、サステナビリティやDE&Iを “体験として実装” することを後押ししていると感じます。

森:オフラインでは包括性を捉え、オンラインではテクノロジーで一人ひとりの最適化を行う──まさに双方の強みを掛け合わせて、共創の体験を設計しているということですね。

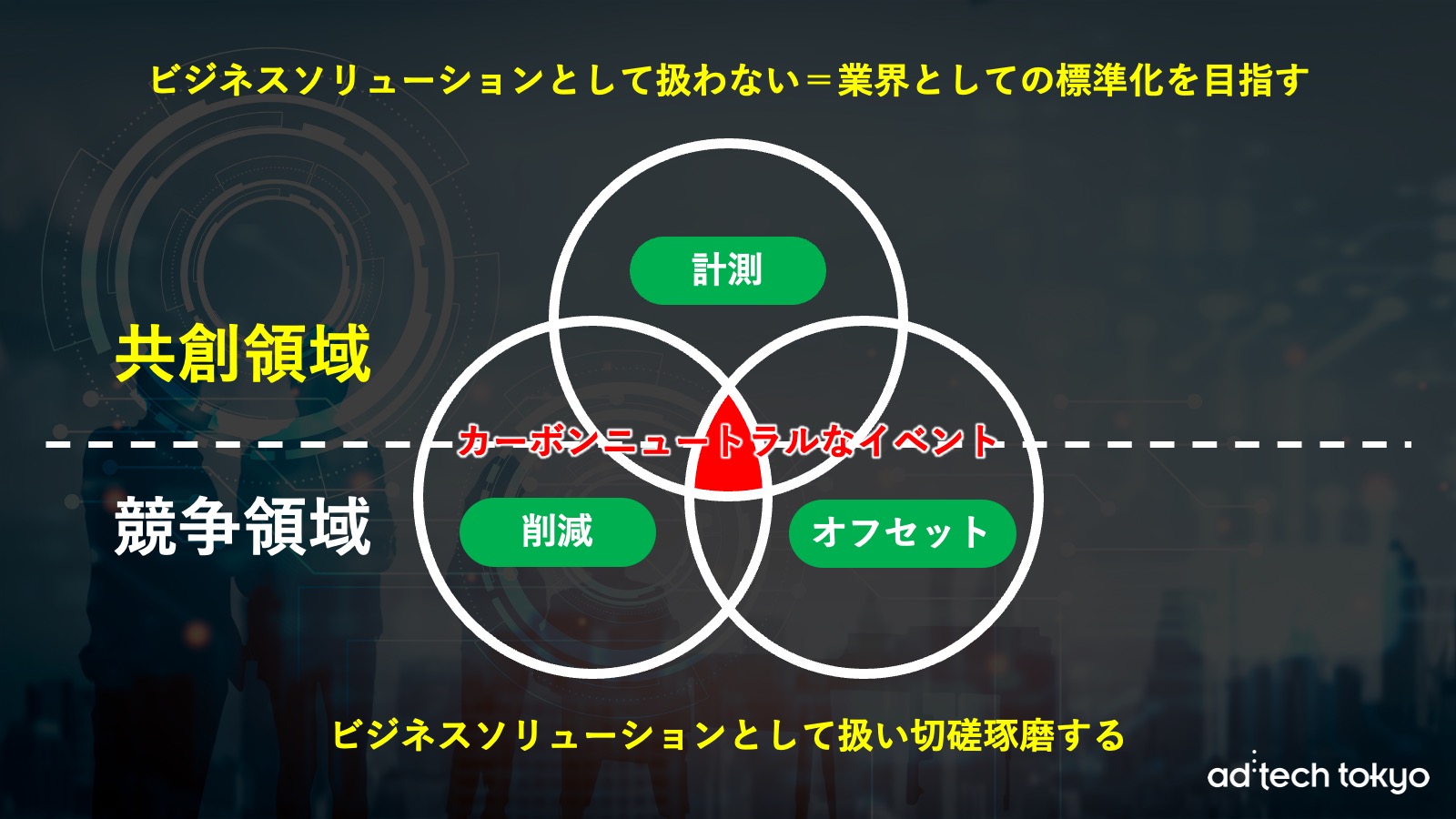

横山:そうですね。さらに、業界全体での共創の取り組みとして、イベント制作に関わる排出炭素量を可視化する「カーボンシミュレーター」を標準化させるため、業会12社が集まったワーキンググループで開発を進めています。これまで競合だった企業同士が協力し合い、サステナビリティのための共通基準をつくる。共創領域と競争領域を明確にしたことで、各社が切磋琢磨しながら新しいソリューションを生み出すようになりました。これこそが、自律的に進化していく共創の形だと考えています。

森:この考え方の中に、DE&Iはどのように取り入れられていくと考えますか?

横山:先ほど「誰も取り残さない」とお伝えしましたが、業界全体としても、DE&Iの考えに気づいていく最初のきっかけになれたらと思っています。これまでイベント業界では “作って壊す” ということが通例でしたが、これからはちゃんと “みんなで考える” という姿勢が必要だと思っています。社会や環境、公平性といった視点を、改めて考えるきっかけをつくっていきたいです。

森:先ほども触れたように、属性の多様性だけに偏るのではなく、また制度や数値を整えること自体が目的ではなく、対話の場をつくり「どうしていくか」を共に考えるプロセスが重要で、同時に社会を共創していくためには、指標のあり方も含め継続的に見直す姿勢が求められます。今後の取り組みの進化も期待しています。

未来を共創するために──「すべての企業に機会がある」

河津:今日お二人のお話を聞いて感じたのは、やっぱり“行動していること”の大切さです。

いまはSNSなどで、生活者や株主の方々も「企業が何を言うか」ではなく「何をやっているか」を見ています。だからこそ、小さなことでも一歩ずつ行動していくこと。それがブランドへの信頼につながると改めて感じました。

横山:僕らの活動はまだ小さな取り組みから始まりましたが、こうして少しずつ仲間が増えていくことが本当に励みになっています。“実装して終わり”ではなく、トライし続けて進化し続けることが大切。今日のような場から、また新しい共創が生まれていくことを期待しています。

大郷:私もまさに“仲間”だと思っています。メディア単体がCO₂を可視化するだけでは業界課題は解決されず、広告会社や広告主がその結果を踏まえて行動を変えることが必要です。業界全体が一丸となって、持続可能な広告掲載環境をつくっていけたらと思います。

森:ブランドが「なぜやるのか」という大義、そしてその確信をどう組織の中で育てていくかという実践が見えてきました。その延長線上にあるのが、市場や社会を“共創の場”として捉え直し、そこにどんな未来を描いていくかという問いです。

「ポストSDGs、DE&I」は未来の話ではなく、すでに始まっており、バリューチェーン全体の再構築が求められています。「ブランド」は事業会社だけを指すのではなく、支援会社やメディアも社会に大義を持つ主体です。私たちも含め、今日ここにいる一人ひとりが、この問いを自社に持ち帰り、発信することから始めてほしいと思います。「すべての企業に機会がある」――このメッセージを最後にお伝えして、本セッションを締めくくりたいと思います。

撮影:FICC / アドテック事務局